✝️ Art médiéval – De la pierre à la lumière

1. Contexte historique : l’Europe de la foi et des cathédrales

Le Moyen Âge (XIᵉ–XVe siècle) fut une période d’intense créativité.

Loin de l’image réductrice de “siècles obscurs”, il a façonné les monuments qui structurent encore nos villes et nos campagnes.

Deux forces principales animent cet élan artistique :

Le monde monastique : les grandes abbayes (Cluny, Cîteaux) conservent le savoir, recopient les manuscrits, organisent la liturgie. Leur architecture inspire l’art roman : sobres, puissantes, leurs églises sont des pôles de pèlerinage, d’enseignement et de rayonnement spirituel.

L’essor urbain et royal : à partir du XIIᵉ siècle, les villes s’affirment et les dynasties royales, comme les Capétiens, lancent d’immenses chantiers. Les cathédrales deviennent des symboles de prestige politique autant que des sanctuaires de dévotion. Dans ce contexte, l’art gothique s’épanouit, porté par l’urbanisation et la puissance royale.

Deux styles dominent cette ère :

L’art roman (XIᵉ–XIIᵉ siècles), marqué par la monumentalité et la stabilité.

L’art gothique (XIIᵉ–XVIᵉ siècles), caractérisé par la verticalité, la lumière et l’audace technique.

2. Philosophie et vision du monde

L’art médiéval est une théologie de pierre et de lumière.

Le monde visible est perçu comme le reflet du monde invisible : chaque couleur, chaque proportion, chaque forme possède une signification spirituelle.

Roman : murs épais, arcs en plein cintre, voûtes en berceau. Ces formes expriment la solidité, l’éternité de la foi et la fonction protectrice de l’Église. L’église romane est une forteresse spirituelle, rassurante et immuable.

Gothique : l’arc brisé, la voûte d’ogives et les arcs-boutants libèrent la pierre et ouvrent l’espace à la lumière. L’élan vertical traduit l’aspiration de l’âme vers Dieu, et les vitraux transforment l’intérieur en une clarté colorée : la lumière devient message divin.

Sculptures, vitraux, enluminures et chapiteaux forment une “Bible de pierre et de lumière”, destinée à instruire des fidèles le plus souvent illettrés. Rien n’est décoratif par hasard : gargouilles, rosaces, figures sculptées ont toutes une fonction symbolique ou pédagogique.

Ainsi, l’art médiéval conjugue la solennité et le mystère du roman avec l’élan et la splendeur lumineuse du gothique, dans une recherche constante d’élévation spirituelle.

3. Esthétique et techniques

Architecture romane :

Caractéristiques : murs massifs, petites ouvertures, arcs en plein cintre, plans en croix latine.

Atmosphère : pénombre, silence, stabilité, refuge.

Exemples : basilique Saint-Sernin de Toulouse, basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, abbaye de Cluny.

Architecture gothique :

Inventions : arc brisé, voûtes d’ogives, arcs-boutants.

Effets : verticalité, légèreté, vastes murs percés de vitraux.

Exemples : Notre-Dame de Paris, cathédrales de Chartres, Reims, Amiens, Sainte-Chapelle.

Sculpture :

Roman : chapiteaux ornés de scènes bibliques, bestiaires et symboles moraux.

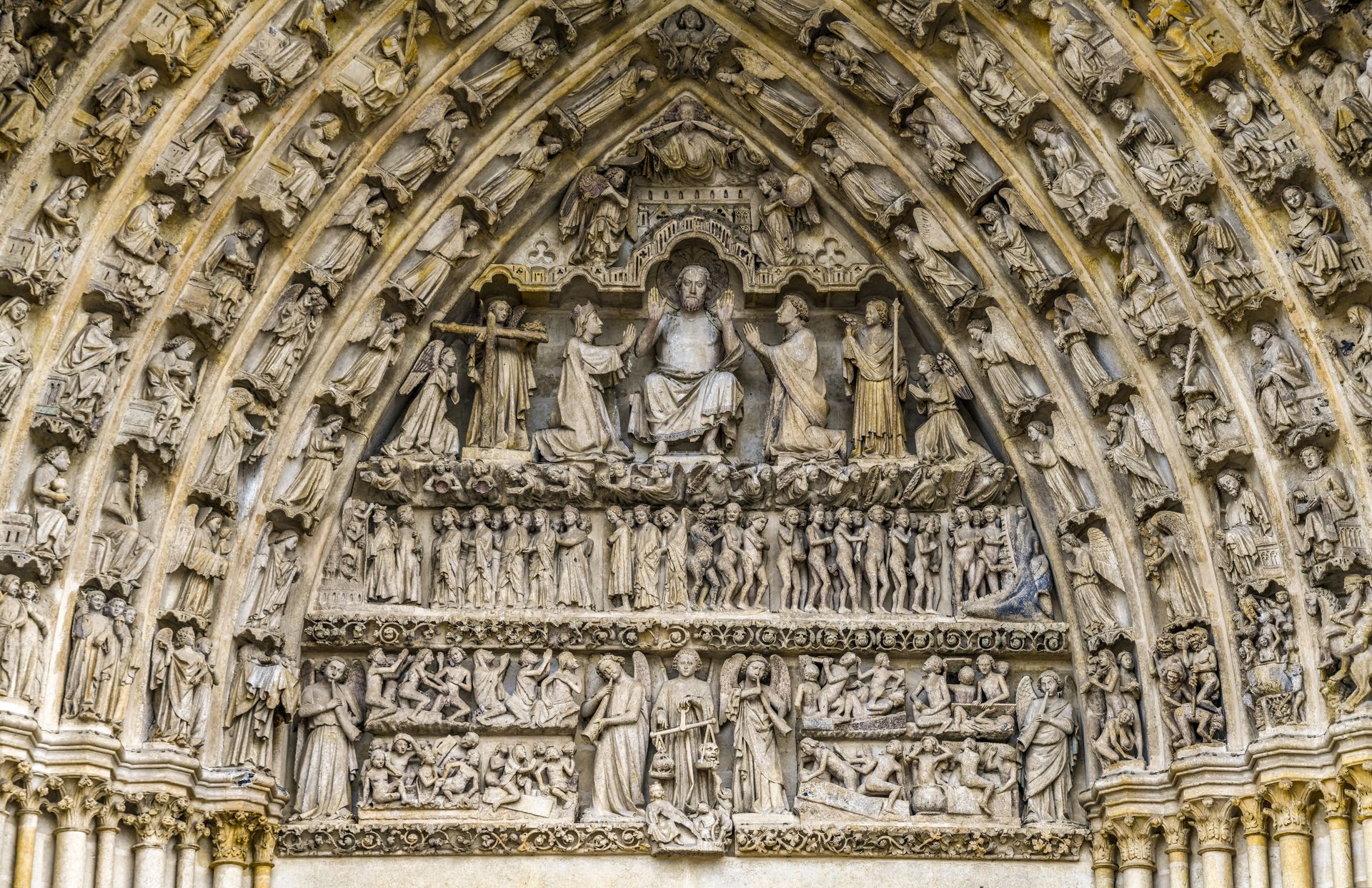

Gothique : portails peuplés de prophètes, saints, anges, rois et créatures. Les statues-colonnes de Chartres ou l’Ange au sourire de Reims incarnent ce nouveau souffle expressif.

Vitraux : véritables “bibles de lumière” destinées à enseigner et émerveiller. La Vierge de la Belle Verrière de Chartres est un chef-d’œuvre emblématique.

Enluminures : manuscrits richement décorés, mêlant or, couleurs éclatantes et miniatures raffinées. Parmi les plus célèbres : le Livre de Kells (IXᵉ siècle) et les Très Riches Heures du duc de Berry (XVe siècle).

Peinture :

Fresques murales (Saint-Savin-sur-Gartempe, surnommée “la Sixtine romane”).

Retables et polyptyques (la Maestà de Duccio, œuvres de Cimabue, Giotto).

Icônes et panneaux peints (héritage byzantin, Italie et Europe orientale).

Fresques civiles et premiers portraits princiers à la fin du Moyen Âge.

Arts décoratifs :

Orfèvrerie (reliquaires, calices, croix serties de pierres précieuses).

Tapisseries monumentales (comme la Tapisserie de l’Apocalypse d’Angers, XIVᵉ siècle).

Objets liturgiques (ostensoirs, chandeliers, reliures d’ivoire et de métal).

4. Vie sociale et symbolique

L’art médiéval est un art collectif.

Les cathédrales s’élèvent sur plusieurs générations, mobilisant maîtres d’œuvre, tailleurs de pierre, sculpteurs, verriers, charpentiers. Ces chantiers deviennent le cœur vivant des cités : chaque ville rivalise de grandeur pour ériger un monument qui incarne sa foi et sa fierté.

La cathédrale est à la fois maison de Dieu et maison du peuple : lieu de prière, de rassemblement, de fête et de mémoire commune.

Ses symboles fondamentaux :

La pierre : force, stabilité, permanence.

La lumière : clarté divine, enseignement pour les simples.

La verticalité : aspiration vers le ciel.

La communauté : l’artiste s’efface derrière l’œuvre commune, propriété spirituelle de toute la cité.

Les vitraux, portails, tapisseries et manuscrits sont des instruments d’enseignement et de méditation, autant que des affirmations de prestige. La musique – du chant grégorien aux premiers orgues – complète l’expérience sensorielle : un art qui enveloppe la vue, l’ouïe et l’âme.

5. Œuvres emblématiques

1. Mont-Saint-Michel (France, XIᵉ–XVIᵉ s.)

Symbole universel, ce chef-d’œuvre allie abbatiale romane et ajouts gothiques. Érigé sur un îlot rocheux entre ciel et mer, il incarne la puissance mystique et l’élévation spirituelle de l’Europe médiévale.

2. Cathédrale de Cologne (Allemagne, commencée en 1248)

Chef-d’œuvre gothique d’Europe centrale, elle impressionne par ses flèches de 157 mètres, parmi les plus hautes du monde. Sa façade sculptée et ses vitraux en font l’une des églises les plus visitées et reconnaissables d’Europe.

3. Cathédrale de Chartres (France, XIIᵉ–XIIIᵉ s.)

Célèbre pour ses vitraux bleus uniques et sa façade sculptée, elle est le symbole parfait du gothique comme “bible de pierre et de lumière”. Sa Vierge de la Belle Verrière reste l’un des vitraux les plus connus au monde.

4. Cathédrale de Reims (France, XIIIᵉ s.)

Lieu de sacre des rois de France, c’est un manifeste politique autant que religieux. Son “Ange au sourire” est devenu l’icône d’un gothique plus expressif, où la pierre prend vie avec douceur.

5. Sainte-Chapelle de Paris (France, XIIIᵉ s.)

Un joyau du gothique rayonnant : ses murs disparaissent presque derrière d’immenses verrières colorées. Construite pour abriter les reliques de la Passion, elle incarne l’idée d’un paradis terrestre baigné de lumière.

6. Héritage et postérité

L’art médiéval a profondément marqué l’Europe.

Ses cathédrales dominent encore les paysages (Chartres, Paris, Cologne, Milan).

Son langage symbolique – pierre, lumière, verticalité – reste au cœur de l’imaginaire européen.

Sa conception de l’art comme œuvre totale et communautaire annonce les grandes synthèses artistiques de la modernité.

Le gothique connaît une renaissance au XIXᵉ siècle (Viollet-le-Duc, néo-gothique), preuve de sa force intemporelle.

Aujourd’hui encore, cet héritage inspire la littérature, le cinéma, le jeu vidéo, du fantastique au romantisme noir.

Plus qu’un style, l’art médiéval a donné à l’Europe une âme visuelle et spirituelle, faite de pierre et de lumière, qui continue d’élever les regards et les cœurs.

7. Imperion – Héritier du Médiéval

Imperion ne reproduit pas l’art médiéval : il en prolonge l’esprit.

Notre inspiration n’est pas une croyance religieuse, mais la force des symboles et la beauté des formes.

Du roman, nous retenons la force tranquille, la solidité et la permanence.

Du gothique, nous retenons l’élan vertical, la lumière transfigurée, la conviction que l’art peut élever et unir.

Comme les bâtisseurs médiévaux, Imperion croit à l’art comme œuvre collective et transcendantale.

Chaque création devient une pierre dans une cathédrale invisible, une voix de beauté tournée vers l’éternité.